华东发展势头强劲,华南面临转型挑战:区域竞争新格局初现

发布时间:2025-11-11 15:59:10

浏览次数:0

昨天,一则短视频吸引了我的注意:江苏泰州在“苏超”夺冠后,连夜更换路牌,亮出“苏超冠军城泰州欢迎您”的全新标语。

这个看似细微的动作,背后折射出的,是华东地区在理念上的前瞻性与行动力:敢于争先、勇于突破,展现出轻快的发展姿态与强烈的进取意识。

作为一名长期往返于华南与华东的行业观察者,我明显感觉到,今年在华东停留的时间变长了。

一个直观的信号是:固美特在华东区域的客户增长势头,正逐步超越华南。这让我进一步预判:华东的发展潜力正持续释放,并有望在未来一段时间内领先华南。

为什么这样说?

当下的广东,在某些方面有些像今天的美国,发展思维渐显固化。

从最新发布的广东制造业百强榜可以看出:腾讯、华为等头部企业一骑绝尘,规模均达千亿级别;而产值在20亿至50亿之间的腰部企业,比例明显偏小;尾部企业则规模有限、数量众多。这种结构,反映出资源明显向大企业倾斜。

反观江苏的百强企业格局,则更为均衡:头部企业规模适中,腰部力量坚实。尤其是产值在21亿至50亿之间的企业成为中坚。整体呈现出更健康的“半正态分布”,竞争生态更有活力。

在广东,不少地区的发展思路倾向于“抱大腿”。政策与土地资源围绕少数龙头企业配置,而对创新活跃、潜力巨大的腰部企业,支持力度有限。

例如,一家年产值1亿元的钣金企业在苏州有机会拿到工业用地建厂;而在东莞,即便是5亿规模的企业也未必有地可用,深圳则更加困难。

这一局面,导致不少原本在华南成长至20亿–100亿规模的企业,陆续被华东的招商政策吸引外迁。逐渐形成“深圳研发、小批量试产,华东大规模制造”的产业分工。

华东因此在大规模制造领域展现出更高活跃度,而华南则更多聚焦于“小而精”、多品种小批量的柔性制造,竞争更为激烈。

此外,两地政府对制造业的支持态度也存在差异。华东企业普遍感受到更积极的服务意识,而部分华南企业对与政府部门打交道仍心存顾虑。

这也使得广东一些地方政府的创新理念滞后,资源持续向头部集中,管理思维趋于保守。

在城市更新方面尤为明显:深圳可以在局部区域投入巨资、彻底改造;而像东莞这样的制造重镇,部分区域面貌数十年如一日,更新进程缓慢。

泰州因“苏超”夺冠而连夜换路牌,虽是细节,却反映出江浙地方政府务实高效、敢于作为的作风。

近年来,江苏在深圳的招商力度超前。例如,一家深圳企业有意向在江苏建厂,当地政府即派专人对接,可按企业需求代建厂房、提供三年免租、落实环保承诺等全套服务,企业可以“拎包入住”。

几年前,我的一位客户,只身从深圳前往常州设厂,不到三年时间,产值从零做到破亿,今年预计超三亿。当地政府不仅按照企业建设厂房,给予8元/平方租金,还承诺未来若购厂,已付租金可抵扣房款,切实降低了创业成本。

华东的企业主更倾向于把企业视为长远事业,注重规范与透明运营。尽管标准化进程可能稍慢,但发展更为稳健。

正如一位从深圳迁至江苏的企业家所说:“在深圳,企业产值突破两亿已非常艰难,竞争异常激烈;而在华东,只要真有竞争力,做到十亿规模并不难,恶性竞争少得多。”

他认为,广东在供应链与管理方面领先华东约三年,但到2029年,华东有望迎头赶上,且因产业基础更扎实,发展后劲可能更足。

有意思的是,一些创新技术在两地落地的节奏也不同。例如江苏企业推出的激光焊氮气保护制氮机,能大幅降本并提升焊接质量。这类产品在广东已快速被市场接受,而在江浙本地反而推进较慢,显示出华南市场对创新的敏锐度和快速响应能力。

如果用比喻来形容:

广东像一位敢于闯荡的实践家,信奉“不管黑猫白猫,抓到老鼠就是好猫”;

华东则像一位谋定后动的棋手,不急于一时得失,而是布好大局、稳步推进。

广东若想突破当前瓶颈,亟须打破城市间的行政壁垒,推动大湾区真正实现一体化发展,否则仍可能陷入“各自为政”的困境。

而华东,凭借政府的积极作为与企业的系统升级,正步入更高质量的发展轨道。

30年前,要发财,到广东;30年后,要成长,到华东。三十年河东,三十年河西。

那么,如果是你,会选择去广东,还是扎根长三角呢?

反正,我已经爱上了长三角!

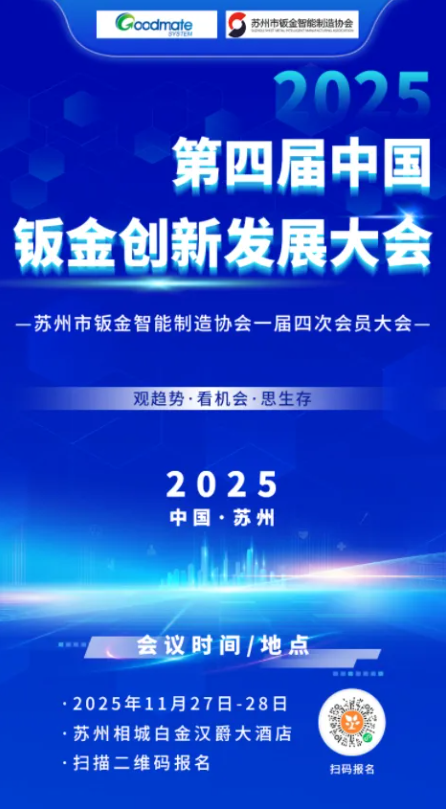

11月27日,第四届钣金创新发展大会将在苏州召开,来自全国的200多家企业将共话未来。

11月27日,我们苏州见,让你感受苏州的魅力!

固美特:定义钣金ERP标杆。1000+领先工厂的智慧之选。

-END-